Cinéma

Cinéma

Lumière MIFC 2025 - Béatrice de Pastre (CNC) : "Un disque dur sur une étagère n’est pas un objet de mémoire"

Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC, est la lauréate du prix Fabienne-Vonier à Lumière. A cette occasion, elle décrypte pour Le Film français les enjeux pour le patrimoine cinématographique.

Vous allez recevoir au Festival Lumière le prix Fabienne-Vonier. Que représente cette distinction pour vous ?

J’ai été très touchée par cette attention et très impressionnée. Les femmes qui ont reçu ce prix avant moi ont des parcours très marquant pour notre secteur. J’ai eu la chance de travailler avec certaines d’entre elles et je suis très honorée de faire partie de cette sororité. Ce prix va aussi aux équipes qui m’ont accompagnée depuis 35 ans, à la Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris et aujourd’hui au CNC. Le cinéma est une affaire d’équipe, dans nos métiers aussi.

|

Les lauréates du prix Fabienne-Vonier

2025 : Béatrice de Pastre (CNC)

2024 : Anna Marsh (Studiocanal)

2023 : Anne-Laure Brénéol (Malavida)

2022 : Michèle Halberstadt (ARP Sélection)

2021 : Brigitte Maccioni (UGC)

2020 : Sophie Seydoux (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé)

2019 : Véronique Cayla (Arte, César)

2018 : Michèle Ray-Gavras

2017 : Carole Scotta et Caroline Benjo (Haut et Court)

2016 : Margaret Menegoz et Régine Vial (Les Films du Losange)

|

En 2007 à mon arrivée au CNC, nous étions encore à l’ère de l’exploitation des copies argentiques en 16 et surtout en 35 mm. La collecte de plusieurs copies pour une même œuvre se justifiait. Le numérique nous a obligé à adapter nos objectifs. Les copies 35 mm ne circulant plus, leur collecte en nombre n’était plus nécessaire. Nous travaillons maintenant en essayant de compléter les collections déjà conservées au CNC à Bois d’Arcy mais aussi en prenant en compte les institutions patrimoniales qui partagent avec nous un même instrument de gestion des collections. Nous pensons maintenant patrimoine national et non plus par institution, même si chacun gère ses propres collections.

Nous devons prendre en compte le vieillissement des supports. La surveillance et l’amélioration des conditions de conservation au fil des ans nous a rendu possible la conservation de films sur support nitrate tournés à la fin du XIXe siècle alors que leur durée de vie était évaluée à 70ans. Malgré tout, ces éléments ne sont pas éternels et il nous faut sauvegarder, avec les moyens contemporains, les œuvres qui nous semblent en danger pour pouvoir les transmettre au public.

Le plan de diffusion, annoncé par la ministre de la Culture il y a un an, prévoit un engagement renforcé auprès des cinémathèques régionales. Quels bénéfices ce plan apporte-t-il pour l’exposition et la circulation des collections du CNC ?

Ce plan vise surtout à un élargissement du public : aller vers ceux qui n’ont pas accès au patrimoine cinématographique donc aller « géographiquement » vers eux mais aussi penser la programmation et son accompagnement autrement. Au-delà des « classiques » de l’histoire du cinéma, les collections des cinémathèques participant à ce projet et celles du CNC pourront proposer des objets cinématographiques – courts métrages, bandes annonce, publicités, documentaires, films d’animation – qui favoriseront l’appréhension du cinéma autrement, d’une façon moins intimidante peut-être pour les spectateurs qui ne fréquentent pas les salles couramment.

Comment garantir que les films restaurés trouvent réellement leur public et ne restent pas seulement des objets de mémoire ?

Le groupe d’experts auxquels nous nous référons pour choisir les œuvres qui bénéficieront de l’aide à la numérisation et la restauration du CNC est très attentif au plan de diffusion que propose les ayants droit, c’est un élément majeur du dossier au même titre que la cohérence technique et esthétique de la restauration. Il faut que les films circulent, un disque dur sur une étagère n’est pas un objet de mémoire. En face il faut que les diffuseurs, quels qu’ils soient, respectent leurs obligations à l’égard des films de patrimoine et leur donnent une chance de rencontrer le public.

Quels sont les grands défis à venir pour les collections du CNC, à l’heure où les usages, les supports et les attentes du public évoluent très vite ?

Il nous faut trouver des lieux, des partenaires (associations en région, festivals, musée) avec lesquels construire une présentation des œuvres patrimoniales qui donnent au public l’occasion de les rencontrer. Nous devons être pro-actifs et être force de proposition.

La question d’un musée du cinéma revient régulièrement, avec une volonté politique forte. Quelle place un tel lieu pourrait-il occuper dans la valorisation du patrimoine ?

Je fais partie de ceux qui ont eu la chance d’explorer et le Musée d’Henri Langlois au Palais de Chaillot et les collections du Conservatoire des techniques qui veille sur les objets extraordinaires collectés par la Cinémathèque française et le CNC. Ils sont à la fois porteurs d’une histoire technologique, d’une histoire du spectacle cinématographique mais aussi sources d’imaginaires foisonnants que la scénographie de Langlois avait su restituer. Le prochain Musée du cinéma, avec les moyens contemporains qui seront les siens, devra faire cohabiter ces trois « univers » pour embarquer le spectateur dans un voyage captivant.

Le patrimoine audiovisuel devient également un enjeu important. La conservation de ces œuvres occupe-t-elle déjà une place conséquente au sein du CNC ?

Il n’est pas dans les attributions de la direction du patrimoine du CNC de gérer le patrimoine audiovisuel, mais nous sommes amenés très régulièrement à travailler avec nos collègues de l’INA, notamment sur des œuvres entrant dans le catalogue de l’ORTF. Le CNC a été dépositaire d’un grand nombre d’œuvres télévisuelles via des laboratoires aujourd’hui disparus qui ont été conservées pendant des décennies au même titre que les œuvres cinématographiques. Nous nous efforçons de les transmettre à l’INA qui a la compétence juridique, documentaire et technologique via ces différentes plateformes, de les exploiter au mieux.

Florian Krieg

© crédit photo :Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

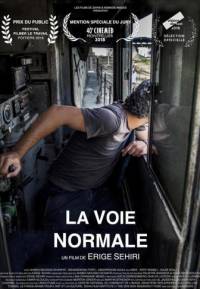

La voie normale

La voie normale