Digital

Digital

Lumière MIFC 2025 - VàD, l'alliée du patrimoine

Date de publication : 14/10/2025 - 08:07

Depuis plusieurs années, Mathias Hautefort, président du Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande (Sevad) et directeur général du Groupe Netgem, est devenu un habitué du MIFC, reflet de l’importance croissante des plateformes dans la promotion et la diffusion des films de patrimoine. Il aborde les enjeux du secteur.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’offre et la valorisation des films de patrimoine sur les plateformes de VàD ?

Les plateformes de VàD ont déployé des efforts importants et continus pour proposer des films de patrimoine. En septembre 2023, l’Arcom y avait identifié la présence de 14 450 oeuvres parmi les 34 000 films sortis en salle entre 1950 et 2021. Les plateformes de VàD ont poursuivi leurs efforts en additionnant chaque année l’essentiel du flux des nouveautés à toujours plus de titres dits de catalogue puisque l’on a compté, fin 2024, 28 474 références actives, dont 40% de films français sur les services installés en France. Autrement dit, l’ampleur de l’offre légale reste la réponse indispensable contre le piratage, et apporte en même temps une contribution économique significative à la filière cinéma. La fenêtre transactionnelle (digital + physique) a injecté plus de 110 M€ de chiffre d’affaires dans le cinéma français en 2024, dont 30 M€ pour les films de patrimoine. Selon l’Observatoire de la vidéo à la demande (Aqoa-GfK) de septembre 2024, les films de patrimoine ont généré 3,8 millions d’actes sur les services de VàD, soit 11,6% des volumes de téléchargement définitif (EST) et 11,4% des volumes de locations. Bien que les plateformes de VàD soient davantage perçues par le public comme proposant des nouveautés, soit l’ensemble des films trois ou quatre mois après leur sortie en salle, on voit que le cinéma de patrimoine se fraye un chemin au sein de la consommation payante (achat ou location).

Le soutien à la VàD a fait l’objet d’une réforme importante par le CNC cet été. En quoi est-ce bénéfique pour l’exposition du patrimoine ?

Nous saluons les évolutions des aides automatiques et sélectives à la VàD du CNC qui ont permis de rendre éligibles tous les films en deçà de la limite initiale (oeuvres de moins de huit ans) et, cette année, l’augmentation des taux de génération de l’aide, qui s’appliquent donc également à la consommation des titres de patrimoine. Plus d’aide générée, c’est aussi plus d’aide consacrée à la mise en valeur du patrimoine pour les plateformes à travers une contribution au financement de l’encodage dans les formats actuels, la mise en ligne, la présentation et l’éditorialisation.

L’offre gratuite du cinéma se multiplie avec les plateformes BVOD. Est-ce pour vous une opportunité ou une menace sur la valorisation des titres ?

Une offre gratuite de films, financée par la publicité, existe aujourd’hui. Elle ne concerne que des titres qui ne sont pas des nouveautés et ont achevé leur premier cycle de vie selon la fameuse chronologie des médias. Cette offre peut valoriser des oeuvres de patrimoine qui possèdent un degré suffisant d’attractivité, dans la mesure où le mode de valorisation s’appuie très souvent sur un partage de la recette publicitaire. Mais je crois que l’offre gratuite de films actuelle ressort davantage d’une logique de proposition éditoriale et de prolongation de l’audience, d’offre de programmes comme le proposent TF1, M6 ou France Télévisions, en volume forcément restreint. Les plateformes de VàD, en donnant accès à plus de 2 800 titres, répondent à une logique de valorisation du patrimoine, et d’accès à une très grande profondeur de catalogue : c’est là que je vais pouvoir trouver le film que je cherche, au-delà de ceux que l’on me propose, souvent dans sa version restaurée, avec des bonus. Les plateformes de VàD, du fait d’un volume géant de catalogue, ont dans leur ADN d’ouvrir à l’immensité de l’offre, quand les propositions de la télévision, fussent-elles délinéarisées, s’inscrivent dans des lignes éditoriales déployant quelques centaines de titres à un instant T.

Quelle articulation voyez-vous entre la redécouverte des films en salle (restaurations, reprises, festivals) et leur présence sur les plateformes ?

La redécouverte des films en salle ou dans des festivals exige souvent un travail de restauration, offre une visibilité aux oeuvres, et ainsi, au-delà de l’événement de la programmation en salle ou en festival, une disponibilité permanente sur les plateformes de VàD. Mais on notera que pour un film de patrimoine, la VàD est concomitante, alors que pour une nouveauté, elle est à quatre mois, même lorsque le titre n’est plus en salle. Cela donne à réfléchir !

Michel Gomez présentera à Lumière son rapport sur le patrimoine audiovisuel. Quel regard portez-vous sur son exposition aujourd’hui ?

Le cinéma représente 85% du chiffre d’affaires des plateformes de VàD (de janvier à décembre 2024), la part de l’audiovisuel est de 5,1%. Hormis l’INA et son service à succès, Madelen, ce patrimoine audiovisuel est invisible. En effet, pour l’exploiter, il faut déjà qu’il soit disponible et diffusable sur les supports de streaming, ce qui est très variable selon les oeuvres. En tant que directeur général du Groupe Netgem, j’ai eu l’occasion de faire visiter à Michel Gomez notre site en Bourgogne, coeur de notre activité Éclair Préservation. Je pense que cela lui a permis de visualiser l’importance du stock conservé, dans un rôle de quasi “mission de service public”, et des obstacles techniques à la valorisation. Au-delà du “stock”, il faudrait surtout s’assurer que, dans le futur, les oeuvres audiovisuelles nouvelles soient en situation technique d’être exploitées dans la durée. À cette fin, la mise en place d’une norme obligatoire de préservation des oeuvres (sur le modèle de la RT043 pour le cinéma) pourrait être la clé d’une amélioration de l’exposition du patrimoine audiovisuel.

L’IA a largement investi le champ des plateformes aujourd’hui. Quels enjeux cela soulève-t-il pour le patrimoine ?

L’exploitation en VàD est toujours une économie tendue, du fait des marges très limitées de ce secteur. Cela est encore plus valable pour les films de patrimoine, à l’audience unitaire limitée. Il y a de facto un enjeu économique de baisse de certains de ses coûts techniques de mise en ligne, comme l’indexation, la localisation ou la restauration. L’IA a un rôle à jouer évident dans ces domaines, sans pour autant exclure l’intervention humaine qui reste un gage de qualité.

Florian Krieg

© crédit photo : Netgem

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

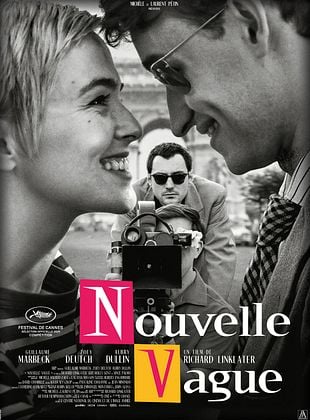

Nouvelle vague

Nouvelle vague