Cinéma

Cinéma

Lumière MIFC 2025 - [Entretien] Jean-François Cornu (Ataa) : Des métiers menacés

Date de publication : 17/10/2025 - 08:10

Fondée en 2006, l’Ataa cherche à obtenir de meilleures conditions de travail et de rémunération pour ses membres. La montée en puissance de l’intelligence artificielle et sa généralisation, au centre de la table-ronde de ce vendredi matin au MIFC, menacent la profession, qui tire la sonnette d’alarme.

Autour de la table ronde intitulée L’I.A. pour le sous-titrage et le doublage des films de patrimoine : évolution ou révolution ?, l’Association des traducteurs-adaptateurs de l’audiovisuel (Ataa), forte de quelque 600 membres, sera représentée par Jean-François Cornu, traducteur dans le domaine du cinéma, de l’audiovisuel et de l’édition et membre du conseil d’administration de l’Ataa.

Votre profession est confrontée aux effets de l’IA de manière très immédiate. Quels constats faites-vous actuellement au sein de l’association ?

Pour comprendre la menace de l’IA, il faut remonter à l’étape précédente : la post-édition, en place depuis au moins une dizaine d’années. Il s’agit de corriger un sous-titrage généré automatiquement par des logiciels, souvent par reconnaissance vocale. Cette automatisation a été poussée par les prestataires techniques (les labos), qui sont placés entre nous et les diffuseurs.

La post-édition nous demande de reprendre un travail fait très rapidement par une machine, mais dont la qualité est insuffisante pour la diffusion. Cela implique de corriger des erreurs de traduction, mais aussi des problèmes de calage et de synchronisme par rapport à l’image et au son. Le problème est que cela prend souvent autant de temps qu’une traduction qui partait de zéro, voire plus, à cause du phénomène de biais d’ancrage qui nous rend moins enclins à envisager d’autres possibilités. De plus, les prestataires exigent de travailler plus vite et pour moins cher sous prétexte qu’une partie du travail est faite.

Pour comprendre la menace de l’IA, il faut remonter à l’étape précédente : la post-édition, en place depuis au moins une dizaine d’années. Il s’agit de corriger un sous-titrage généré automatiquement par des logiciels, souvent par reconnaissance vocale. Cette automatisation a été poussée par les prestataires techniques (les labos), qui sont placés entre nous et les diffuseurs.

La post-édition nous demande de reprendre un travail fait très rapidement par une machine, mais dont la qualité est insuffisante pour la diffusion. Cela implique de corriger des erreurs de traduction, mais aussi des problèmes de calage et de synchronisme par rapport à l’image et au son. Le problème est que cela prend souvent autant de temps qu’une traduction qui partait de zéro, voire plus, à cause du phénomène de biais d’ancrage qui nous rend moins enclins à envisager d’autres possibilités. De plus, les prestataires exigent de travailler plus vite et pour moins cher sous prétexte qu’une partie du travail est faite.

L’IA accentue simplement ces problèmes : elle fonctionne sur un principe de probabilité statistique pour associer des mots, mais ce n’est pas une aide, c’est une entrave, et elle est très souvent imposée.

Selon vous, cette utilisation touche-t-elle l’ensemble des secteurs de la traduction audiovisuelle ?

Pour l’instant, le seul secteur qui échappe encore à cette généralisation est celui des films qui sortent en salle. Les distributeurs, qu’il s’agisse des succursales françaises des majors, des grandes maisons nationales ou des distributeurs plus modestes, semblent encore soucieux de la qualité pour leurs sorties en salle. Cependant, nous ignorons jusqu’à quand cette exception tiendra. En revanche, tout ce qui passe sur les plateformes présente une qualité qui est loin d’être au rendez-vous. Mes collègues et moi-même constatons que les problèmes proviennent directement de l’utilisation de la post-édition et de l’IA.

La question de l’IA et du sous-titrage est-elle particulièrement préoccupante dans le contexte du cinéma de patrimoine ?

Oui, c’est un point que nous soulevons depuis longtemps, bien avant l’avènement de l’IA. C’est particulièrement problématique pour les films de patrimoine qui peuvent être des films anciens, remonter aux débuts du cinéma sonore ou même au cinéma muet (pour les intertitres ou les cartons). Le problème fondamental est que, lorsque l’on procède à une véritable restauration de l’image, la traduction n’intéresse personne. Il n’y a pas de vérification pour savoir si un sous-titrage existant est de qualité ou s’il a besoin d’être remis au goût du jour, ce qui est pourtant normal, car les traductions peuvent vieillir et les techniques de sous-titrage évoluent.

J’ai d’ailleurs tenté plusieurs fois de sensibiliser la Fédération des archives du film sur la nécessité d’inventorier les différentes versions sous-titrées d’un même film, mais nos efforts sont restés sans suite. L’IA, loin d’apporter une qualité supplémentaire, est fortement dommageable. Le manque de souci pour la qualité des traductions dans le patrimoine est aggravé par l’arrivée de l’IA. Et cette généralisation laisse craindre que l’IA ne soit également utilisée à l’avenir dans la restauration elle-même, avec les résultats que nous laissent déjà entrevoir les problématiques du sous-titrage.

Pour l’instant, le seul secteur qui échappe encore à cette généralisation est celui des films qui sortent en salle. Les distributeurs, qu’il s’agisse des succursales françaises des majors, des grandes maisons nationales ou des distributeurs plus modestes, semblent encore soucieux de la qualité pour leurs sorties en salle. Cependant, nous ignorons jusqu’à quand cette exception tiendra. En revanche, tout ce qui passe sur les plateformes présente une qualité qui est loin d’être au rendez-vous. Mes collègues et moi-même constatons que les problèmes proviennent directement de l’utilisation de la post-édition et de l’IA.

La question de l’IA et du sous-titrage est-elle particulièrement préoccupante dans le contexte du cinéma de patrimoine ?

Oui, c’est un point que nous soulevons depuis longtemps, bien avant l’avènement de l’IA. C’est particulièrement problématique pour les films de patrimoine qui peuvent être des films anciens, remonter aux débuts du cinéma sonore ou même au cinéma muet (pour les intertitres ou les cartons). Le problème fondamental est que, lorsque l’on procède à une véritable restauration de l’image, la traduction n’intéresse personne. Il n’y a pas de vérification pour savoir si un sous-titrage existant est de qualité ou s’il a besoin d’être remis au goût du jour, ce qui est pourtant normal, car les traductions peuvent vieillir et les techniques de sous-titrage évoluent.

J’ai d’ailleurs tenté plusieurs fois de sensibiliser la Fédération des archives du film sur la nécessité d’inventorier les différentes versions sous-titrées d’un même film, mais nos efforts sont restés sans suite. L’IA, loin d’apporter une qualité supplémentaire, est fortement dommageable. Le manque de souci pour la qualité des traductions dans le patrimoine est aggravé par l’arrivée de l’IA. Et cette généralisation laisse craindre que l’IA ne soit également utilisée à l’avenir dans la restauration elle-même, avec les résultats que nous laissent déjà entrevoir les problématiques du sous-titrage.

Quel est l’état du dialogue avec les labos face à cette généralisation de l’IA ?

Le dialogue est loin d’être simple. L’Ataa se retrouve dans une position antagoniste, car la généralisation de l’IA est la négation de nos métiers. Notre travail consiste à traduire pour que le public puisse apprécier l’œuvre, en respectant à la fois l’œuvre et le spectateur, ce qui implique une relation de confiance que l’automatisation détruit.

Que répondez-vous à l’argument qui vous place comme étant "réfractaire au progrès" ?

Cet argument est doublement fallacieux. Premièrement, pour nous, l’IA n’est pas un outil, c’est une entrave. C’est un outil pour les entreprises qui cherchent à réduire les coûts et à générer plus de profits. En réalité, la réduction des coûts ne porte que sur le temps et la rémunération des traducteurs, car la part du budget qui revient aux prestataires intermédiaires ne diminue pas, voire augmente. Deuxièmement, nous ne sommes pas anti-progrès. J’ai connu le passage du sous-titrage sur pellicule au numérique, et l’arrivée des logiciels a été un confort incroyable qui a permis d’améliorer la qualité du travail en permettant de revoir le film à volonté.

Le dialogue est loin d’être simple. L’Ataa se retrouve dans une position antagoniste, car la généralisation de l’IA est la négation de nos métiers. Notre travail consiste à traduire pour que le public puisse apprécier l’œuvre, en respectant à la fois l’œuvre et le spectateur, ce qui implique une relation de confiance que l’automatisation détruit.

Que répondez-vous à l’argument qui vous place comme étant "réfractaire au progrès" ?

Cet argument est doublement fallacieux. Premièrement, pour nous, l’IA n’est pas un outil, c’est une entrave. C’est un outil pour les entreprises qui cherchent à réduire les coûts et à générer plus de profits. En réalité, la réduction des coûts ne porte que sur le temps et la rémunération des traducteurs, car la part du budget qui revient aux prestataires intermédiaires ne diminue pas, voire augmente. Deuxièmement, nous ne sommes pas anti-progrès. J’ai connu le passage du sous-titrage sur pellicule au numérique, et l’arrivée des logiciels a été un confort incroyable qui a permis d’améliorer la qualité du travail en permettant de revoir le film à volonté.

L’IA, elle, est une régression : elle met l’humain au service de la machine et aboutit à une accélération du travail et des délais toujours plus courts. L’automatisation n’a pas rendu les gens plus heureux, et l’IA n’est pas un progrès pour l’humanité ; elle ne sert qu’à enrichir certains et en appauvrir d’autres. De plus, elle remet fondamentalement en cause le droit d’auteur et le droit moral des traducteurs.

Quelles sont les prochaines actions concrètes que vous souhaitez mettre en place, notamment avec le CNC et les autres corps de métiers ?

En ce qui concerne le doublage, nous sommes en lien avec l’association Les Voix, qui regroupe les comédiens de doublage, car l’IA est aussi un pillage de voix, et nous devons travailler main dans la main. Notre principal chantier est de relancer le dialogue avec le CNC et la Ficam. Nous voulons actualiser la charte des bons usages en traduction audiovisuelle, qui remonte à plus de dix ans et n’a jamais été appliquée, et surtout obtenir que le CNC nous réintègre dans les discussions. Ces dernières sont absolument indispensables avec les studios de doublage et les labos de sous-titrage, car à force d’imposer l’IA, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et risquent de disparaître eux-mêmes lorsque les clients finaux s’adresseront directement à l’IA.

En ce qui concerne le doublage, nous sommes en lien avec l’association Les Voix, qui regroupe les comédiens de doublage, car l’IA est aussi un pillage de voix, et nous devons travailler main dans la main. Notre principal chantier est de relancer le dialogue avec le CNC et la Ficam. Nous voulons actualiser la charte des bons usages en traduction audiovisuelle, qui remonte à plus de dix ans et n’a jamais été appliquée, et surtout obtenir que le CNC nous réintègre dans les discussions. Ces dernières sont absolument indispensables avec les studios de doublage et les labos de sous-titrage, car à force d’imposer l’IA, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et risquent de disparaître eux-mêmes lorsque les clients finaux s’adresseront directement à l’IA.

Nous menons également des actions de sensibilisation auprès de nos collègues pour les encourager à refuser tout travail de post-édition, car c’est le seul moyen de protéger nos professions et de garantir une traduction humaine de qualité pour des œuvres créées par des êtres humains. Enfin, nous cherchons à être en lien le plus possible avec d’autres organisations professionnelles proches, comme les scénaristes (l’écriture est aussi menacée), la SRF ou L’ARP, pour que nous ne soyons pas perçus comme des corporatistes, mais pour démontrer que tout le monde est concerné et doit être solidaire face à l’aveuglement et la fascination pour cette prétendue innovation.

Propos recueillis par Perrine Quennesson

© crédit photo : DR

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

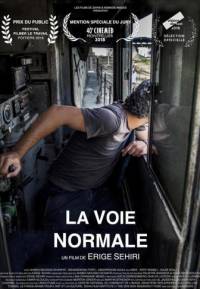

La voie normale

La voie normale