Lumière MIFC 2025 - [Entretien] Anaïs Desrieux et Gérald Duchaussoy : "Un espace de référence, à la fois structurant et évolutif"

Date de publication : 14/10/2025 - 08:04

Tour d’horizon de cette 13e édition et de ses différents rendez-vous afin de faire le point sur les grandes tendances du marché du film de patrimoine avec les coresponsables du Marché international du film classique.

La direction du MIFC est-elle opérée à présent en binôme entre vous deux ?

Anaïs Desrieux : Tout à fait. Nous travaillons en binôme dans un dialogue constant et une vraie complémentarité. Gérald a participé à la création du marché aux côtés de Juliette Rajon et Cécile Dumas, sous l’impulsion de Thierry Frémaux. Pour ma part, je fais partie de l’équipe depuis 2017. La synergie entre Gérald et moi s’est construite naturellement, au fil des éditions et des évolutions du Marché. En confiant aujourd’hui la coordination à deux collaborateurs de longue date, le festival fait le choix d’une continuité et d’un pilotage partagé.

Gérald Duchaussoy : Nous avons des profils très complémentaires, ce qui nous permet de croiser nos points de vue, tant sur la programmation que sur l’organisation ou le développement global du marché. En fonction de nos compétences respectives, nous intervenons plus ou moins directement au sein de certains pôles, dans une répartition naturelle des rôles.

Anaïs Desrieux : Tout à fait. Nous travaillons en binôme dans un dialogue constant et une vraie complémentarité. Gérald a participé à la création du marché aux côtés de Juliette Rajon et Cécile Dumas, sous l’impulsion de Thierry Frémaux. Pour ma part, je fais partie de l’équipe depuis 2017. La synergie entre Gérald et moi s’est construite naturellement, au fil des éditions et des évolutions du Marché. En confiant aujourd’hui la coordination à deux collaborateurs de longue date, le festival fait le choix d’une continuité et d’un pilotage partagé.

Gérald Duchaussoy : Nous avons des profils très complémentaires, ce qui nous permet de croiser nos points de vue, tant sur la programmation que sur l’organisation ou le développement global du marché. En fonction de nos compétences respectives, nous intervenons plus ou moins directement au sein de certains pôles, dans une répartition naturelle des rôles.

Avez-vous des objectifs précis ?

AD : Plusieurs paliers importants ont été franchis ces dernières années, que ce soit au niveau de la fréquentation, de la représentativité ou de l’internationalisation. L’objectif aujourd’hui est de consolider ces acquis tout en continuant à renforcer le marché, pour qu’il gagne encore en pertinence et en impact au sein de l’écosystème professionnel. Nous souhaitons que le MIFC demeure un espace de référence, à la fois structurant et évolutif.

GD : Dans cette dynamique, l’international reste au cœur de nos priorités, à commencer par l’Europe, qui constitue un axe stratégique fort. Nous entendons tisser un lien constant avec l’actualité professionnelle du cinéma de patrimoine et de l’industrie cinématographique au sens large. Nous nous retrouvons, par exemple, quant au fait de donner des clés aux jeunes professionnels, puisque nous avons créé un atelier étudiant. Nous nous tournons aussi vers les nouvelles technologies et l’apport qu’elles peuvent constituer pour la filière. Un autre pan très important réside dans les rendez-vous plus institutionnels, comme la rencontre entre les syndicats représentatifs et le CNC, ou encore l’accueil d’invités d’honneur. Le cinéma classique est une matière vivante, et nous souhaitons que le marché soit représentatif de cette énergie.

AD : Plusieurs paliers importants ont été franchis ces dernières années, que ce soit au niveau de la fréquentation, de la représentativité ou de l’internationalisation. L’objectif aujourd’hui est de consolider ces acquis tout en continuant à renforcer le marché, pour qu’il gagne encore en pertinence et en impact au sein de l’écosystème professionnel. Nous souhaitons que le MIFC demeure un espace de référence, à la fois structurant et évolutif.

GD : Dans cette dynamique, l’international reste au cœur de nos priorités, à commencer par l’Europe, qui constitue un axe stratégique fort. Nous entendons tisser un lien constant avec l’actualité professionnelle du cinéma de patrimoine et de l’industrie cinématographique au sens large. Nous nous retrouvons, par exemple, quant au fait de donner des clés aux jeunes professionnels, puisque nous avons créé un atelier étudiant. Nous nous tournons aussi vers les nouvelles technologies et l’apport qu’elles peuvent constituer pour la filière. Un autre pan très important réside dans les rendez-vous plus institutionnels, comme la rencontre entre les syndicats représentatifs et le CNC, ou encore l’accueil d’invités d’honneur. Le cinéma classique est une matière vivante, et nous souhaitons que le marché soit représentatif de cette énergie.

Cette 13e édition se présente-t-elle selon l’architecture habituelle ou y aura-t-il des nouveautés ?

GD : Il y a une idée constante, qui est celle de renforcer les liens entre le MIFC et le Festival Lumière. À l’initiative d’Anaïs, nous avons créé les Re>Birth Programmes il y a trois ans désormais, qui mettent en avant des films sélectionnés au festival et bénéficiant du label Lumière Classics. Le rendez-vous des distributeurs et des exploitants aura lieu à la Villa Lumière, et les projections du Parcours exploitant au Lumière Bellecour, qui est l’un des cinémas de l’institut. La Hongrie sera à l’honneur cette année au marché, tandis que le festival invite le réalisateur István Szabó. Nous organiserons une table ronde traitant des rétrospectives d’un point de vue du marché, tandis que le festival organise celle de Martin Ritt, donc il y a des ponts à établir. Intégrer le plus étroitement possible le marché au festival fait partie des volontés de Thierry Frémaux.

AD : Du point de vue de l’architecture, cette 13e édition s’inscrit dans la continuité des précédentes avec, d’un côté, des échanges construits autour de l’actualité que nous réinventons chaque année, et de l’autre, des rendez-vous désormais sanctuarisés, comme les Re>Birth Programmes, les line-ups ou le temps d’échange avec le CNC. Parmi les nouveautés cette année, on peut souligner le développement de l’atelier étudiant européen, qui s’inscrit dans la continuité de ce que mentionnait Gérald à propos de notre volonté d’ouvrir le MIFC aux futurs professionnels du cinéma de patrimoine à l’échelle européenne. Six formations seront représentées, avec une délégation d’une quarantaine d’étudiants, venus étoffer leur réseau et découvrir les enjeux du secteur.

GD : Les acheteurs se renouvellent constamment avec l’arrivée de nouveaux entrants. Nous effectuons un travail de prospection conséquent.

GD : Il y a une idée constante, qui est celle de renforcer les liens entre le MIFC et le Festival Lumière. À l’initiative d’Anaïs, nous avons créé les Re>Birth Programmes il y a trois ans désormais, qui mettent en avant des films sélectionnés au festival et bénéficiant du label Lumière Classics. Le rendez-vous des distributeurs et des exploitants aura lieu à la Villa Lumière, et les projections du Parcours exploitant au Lumière Bellecour, qui est l’un des cinémas de l’institut. La Hongrie sera à l’honneur cette année au marché, tandis que le festival invite le réalisateur István Szabó. Nous organiserons une table ronde traitant des rétrospectives d’un point de vue du marché, tandis que le festival organise celle de Martin Ritt, donc il y a des ponts à établir. Intégrer le plus étroitement possible le marché au festival fait partie des volontés de Thierry Frémaux.

AD : Du point de vue de l’architecture, cette 13e édition s’inscrit dans la continuité des précédentes avec, d’un côté, des échanges construits autour de l’actualité que nous réinventons chaque année, et de l’autre, des rendez-vous désormais sanctuarisés, comme les Re>Birth Programmes, les line-ups ou le temps d’échange avec le CNC. Parmi les nouveautés cette année, on peut souligner le développement de l’atelier étudiant européen, qui s’inscrit dans la continuité de ce que mentionnait Gérald à propos de notre volonté d’ouvrir le MIFC aux futurs professionnels du cinéma de patrimoine à l’échelle européenne. Six formations seront représentées, avec une délégation d’une quarantaine d’étudiants, venus étoffer leur réseau et découvrir les enjeux du secteur.

GD : Les acheteurs se renouvellent constamment avec l’arrivée de nouveaux entrants. Nous effectuons un travail de prospection conséquent.

Ce programme Re>Birth est-il amené à se développer davantage ?

GD : Nous pensons l’agrandir car nous recevons des propositions de plus en plus fortes qui donnent envie de faire découvrir de nouvelles cinématographies. Cela témoigne d’un vrai dynamisme en provenance de pays dans lesquels les restaurations sont de plus en plus nombreuses.

AD : Le Re>Birth Programme avait été créé dans le cadre de l’expansion du marché. Cela allait de pair avec l’arrivée à Lyon de professionnels qui ne travaillaient pas spécifiquement dans le marché du patrimoine, qui avaient besoin d’une grille de lecture pour l’aborder. Notre idée a donc été de flécher des projets sur lesquels ils pourraient se placer. Faire en sorte que tout le monde soit au même niveau fait partie de notre rôle.

GD : Nous pensons l’agrandir car nous recevons des propositions de plus en plus fortes qui donnent envie de faire découvrir de nouvelles cinématographies. Cela témoigne d’un vrai dynamisme en provenance de pays dans lesquels les restaurations sont de plus en plus nombreuses.

AD : Le Re>Birth Programme avait été créé dans le cadre de l’expansion du marché. Cela allait de pair avec l’arrivée à Lyon de professionnels qui ne travaillaient pas spécifiquement dans le marché du patrimoine, qui avaient besoin d’une grille de lecture pour l’aborder. Notre idée a donc été de flécher des projets sur lesquels ils pourraient se placer. Faire en sorte que tout le monde soit au même niveau fait partie de notre rôle.

Parmi vos invités d’honneur figure Justine Ryst, directrice générale de YouTube pour la France et l’Europe du Sud. Il n’est pourtant pas évident d’associer YouTube au patrimoine…

GD : YouTube propose aujourd’hui des chaînes payantes qui diffusent du cinéma de patrimone. De plus, certains youtubeurs, avec des audiences importantes, jouent un rôle essentiel de passeurs auprès des jeunes, leur ouvrant la porte à des pans du cinéma qu’ils n’avaient pas encore découverts. Pour prendre un exemple français, Arte met en ligne des films classiques qui ne sont pas toujours accessibles sur Arte.tv. YouTube a désormais 20 ans, un âge qui lui confère déjà une forme de statut patrimonial.

AD : Il est intéressant de mettre le choix de Justine Ryst en perspective avec celui de nos deux autres invités d’honneur : Andrea Kalas, vice-présidente des services médias et archives chez Iron Mountain, et Gaëtan Bruel, président du CNC. Cela illustre bien la diversité des acteurs que nous souhaitons rassembler, afin d’aborder ce marché sous toutes ses formes et usages. YouTube peut être considéré comme la plus grande vidéothèque au monde : une plateforme multiécran où coexistent tous les formats de création. La puissance de ce canal est colossale, il était temps de l’accueillir au marché.

GD : YouTube propose aujourd’hui des chaînes payantes qui diffusent du cinéma de patrimone. De plus, certains youtubeurs, avec des audiences importantes, jouent un rôle essentiel de passeurs auprès des jeunes, leur ouvrant la porte à des pans du cinéma qu’ils n’avaient pas encore découverts. Pour prendre un exemple français, Arte met en ligne des films classiques qui ne sont pas toujours accessibles sur Arte.tv. YouTube a désormais 20 ans, un âge qui lui confère déjà une forme de statut patrimonial.

AD : Il est intéressant de mettre le choix de Justine Ryst en perspective avec celui de nos deux autres invités d’honneur : Andrea Kalas, vice-présidente des services médias et archives chez Iron Mountain, et Gaëtan Bruel, président du CNC. Cela illustre bien la diversité des acteurs que nous souhaitons rassembler, afin d’aborder ce marché sous toutes ses formes et usages. YouTube peut être considéré comme la plus grande vidéothèque au monde : une plateforme multiécran où coexistent tous les formats de création. La puissance de ce canal est colossale, il était temps de l’accueillir au marché.

Hormis le fait que István Szabó soit l’invité d’honneur du festival, qu’est-ce qui a guidé votre choix de mettre la Hongrie à l’honneur ?

GD : Cela fait sens pour plusieurs raisons. Les Hongrois ont lancé il y a dix ans un grand plan de restauration, donc c’est une année anniversaire en quelque sorte, avec une belle exposition de films marquants, au Festival Lumière notamment. Les archives mènent un grand combat pour maintenir en activité le Hungarian Filmlab, l’un des seuls laboratoires utilisant encore la pellicule, qui a travaillé sur The Brutalist de Brady Corbet. Cette volonté de maintenir des savoir-faire traditionnels et de trouver de nouveaux débouchés est intéressante. La création d’une cinémathèque est à l’étude. Ce qui explique d’ailleurs que pour le titre de la table ronde qui leur sera consacrée [le 15 octobre, Ndlr], nous parlons de “modèle inversé”, car ils ont commencé à conserver, à restaurer et à exposer sans lieu fort. C’est passionnant, car cela place le patrimoine au cœur de leurs préoccupations cinématographiques actuelles.

GD : Cela fait sens pour plusieurs raisons. Les Hongrois ont lancé il y a dix ans un grand plan de restauration, donc c’est une année anniversaire en quelque sorte, avec une belle exposition de films marquants, au Festival Lumière notamment. Les archives mènent un grand combat pour maintenir en activité le Hungarian Filmlab, l’un des seuls laboratoires utilisant encore la pellicule, qui a travaillé sur The Brutalist de Brady Corbet. Cette volonté de maintenir des savoir-faire traditionnels et de trouver de nouveaux débouchés est intéressante. La création d’une cinémathèque est à l’étude. Ce qui explique d’ailleurs que pour le titre de la table ronde qui leur sera consacrée [le 15 octobre, Ndlr], nous parlons de “modèle inversé”, car ils ont commencé à conserver, à restaurer et à exposer sans lieu fort. C’est passionnant, car cela place le patrimoine au cœur de leurs préoccupations cinématographiques actuelles.

L’intelligence artificielle (IA) est abordée le 17 octobre, sous le prisme du sous-titrage et du doublage. Voyez-vous venir des avancées positives, ou est-ce toujours un peu le “far-west” ?

AD : L’IA reste un territoire en grande partie non régulé, où celui qui tire le premier prend souvent l’avantage. Ce “far-west” s’explique aussi par le manque de clarté et de compréhension du sujet : de quel type d’IA parle-t-on ? On confond parfois un simple outil de confort avec une mécanique de transformation structurelle bien plus profonde et complexe. Dans le cadre du sous-titrage et du doublage, cela soulève des questions cruciales, car le travail créatif des traducteurs et des comédiens, qui garantit la bonne compréhension d’une œuvre, est en jeu. Mais, bien sûr, cette innovation ouvre aussi des perspectives positives, telles que les nouvelles possibilités en matière d’accessibilité, ainsi que de présentation graphique et sensorielle, auxquelles cette table ronde s’intéressera. Nous avons tenu à aborder ce sujet avec mesure et tact. Il ne s’agit pas de parler d’IA pour suivre une tendance ou cocher une case, mais bien car il existe, sur ce point précis notamment, un vrai débat à mener.

AD : L’IA reste un territoire en grande partie non régulé, où celui qui tire le premier prend souvent l’avantage. Ce “far-west” s’explique aussi par le manque de clarté et de compréhension du sujet : de quel type d’IA parle-t-on ? On confond parfois un simple outil de confort avec une mécanique de transformation structurelle bien plus profonde et complexe. Dans le cadre du sous-titrage et du doublage, cela soulève des questions cruciales, car le travail créatif des traducteurs et des comédiens, qui garantit la bonne compréhension d’une œuvre, est en jeu. Mais, bien sûr, cette innovation ouvre aussi des perspectives positives, telles que les nouvelles possibilités en matière d’accessibilité, ainsi que de présentation graphique et sensorielle, auxquelles cette table ronde s’intéressera. Nous avons tenu à aborder ce sujet avec mesure et tact. Il ne s’agit pas de parler d’IA pour suivre une tendance ou cocher une case, mais bien car il existe, sur ce point précis notamment, un vrai débat à mener.

Autre temps fort, la table ronde sur la politique patrimoniale audiovisuelle…

GD : De prime abord, nous étions très intéressés par l’idée d’évoquer le patrimoine audiovisuel, car il fait corps avec celui du cinéma. Il existe une complémentarité très forte entre les films et l’audiovisuel. Lors de nos échanges avec les professionnels est apparu ce souhait de voir évoqué au marché le rapport commandé à Michel Gomez par le ministère de la Culture via le CNC. Cela revêt à la fois des aspects techniques et juridiques. Ce qui a été mis en place pour le cinéma pourrait en effet inspirer l’audiovisuel.

GD : De prime abord, nous étions très intéressés par l’idée d’évoquer le patrimoine audiovisuel, car il fait corps avec celui du cinéma. Il existe une complémentarité très forte entre les films et l’audiovisuel. Lors de nos échanges avec les professionnels est apparu ce souhait de voir évoqué au marché le rapport commandé à Michel Gomez par le ministère de la Culture via le CNC. Cela revêt à la fois des aspects techniques et juridiques. Ce qui a été mis en place pour le cinéma pourrait en effet inspirer l’audiovisuel.

L’actualité des plateformes sera évoquée, de même que l’Afcae qui fête ses 70 ans. Ces deux vecteurs se complètent-ils ?

AD : Les plateformes constituent une fenêtre de diffusion indispensable, dont l’importance continue de croître. Elles dessinent un paysage en constante évolution, chacune avec ses propres enjeux et audiences. La fusion entre UniversCiné et Filmo en est une illustration significative, qui mérite l’attention du marché, car elle concerne directement nos accrédités. Les questions autour de la coexistence et de la complémentarité, entre diffusion digitale et expérience en salle nourrissent naturellement les discussions du MIFC.

GD : Nous avons voulu célébrer cet anniversaire de l’Afcae afin de faire le point sur le positionnement du cinéma de patrimoine en son sein. La salle reste un élément capital du marché, toujours au coeur de nos préoccupations. D’ailleurs, le rendez-vous des distributeurs et des exploitants constitue un marqueur essentiel de ces quatre jours, de même que les projections du parcours exploitant. Le Marché constitue à ce titre un temps de réunion indispensable à la profession française, bien sûr, mais aussi européenne et internationale.

AD : Les plateformes constituent une fenêtre de diffusion indispensable, dont l’importance continue de croître. Elles dessinent un paysage en constante évolution, chacune avec ses propres enjeux et audiences. La fusion entre UniversCiné et Filmo en est une illustration significative, qui mérite l’attention du marché, car elle concerne directement nos accrédités. Les questions autour de la coexistence et de la complémentarité, entre diffusion digitale et expérience en salle nourrissent naturellement les discussions du MIFC.

GD : Nous avons voulu célébrer cet anniversaire de l’Afcae afin de faire le point sur le positionnement du cinéma de patrimoine en son sein. La salle reste un élément capital du marché, toujours au coeur de nos préoccupations. D’ailleurs, le rendez-vous des distributeurs et des exploitants constitue un marqueur essentiel de ces quatre jours, de même que les projections du parcours exploitant. Le Marché constitue à ce titre un temps de réunion indispensable à la profession française, bien sûr, mais aussi européenne et internationale.

Propos recueillis par Patrice Carré

© crédit photo : Institut Lumière

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

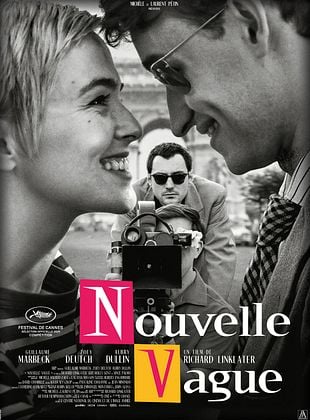

Nouvelle vague

Nouvelle vague