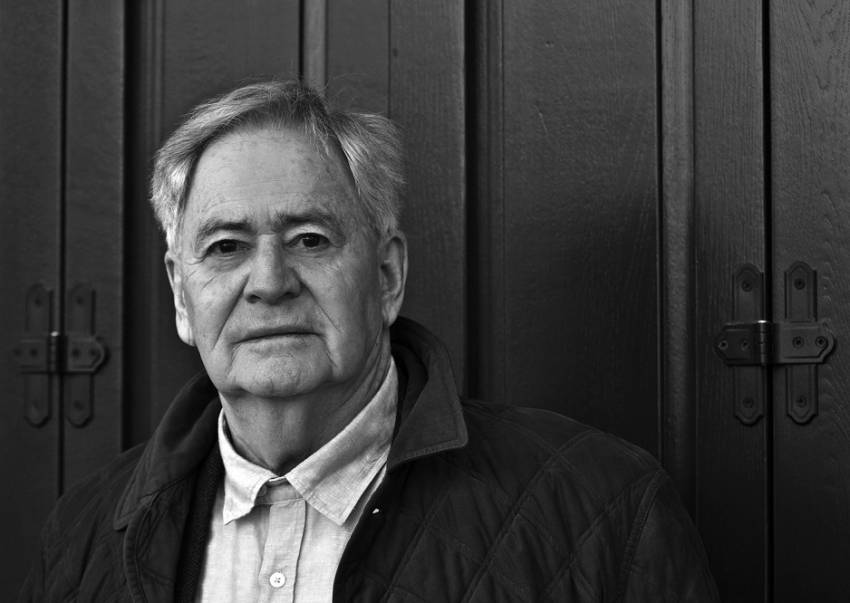

Lumière MIFC 2025 - [Portrait] István Szabó, vérités et mensonges

Date de publication : 15/10/2025 - 08:18

Il étudie à l’université d’art dramatique et cinématographique (SZFE) de Budapest, où Géza von Radványi, le réalisateur de Quelque part en Europe (1947), assure les cours de mise en scène et György Illés forme plusieurs générations de chefs opérateurs pendant près d’un demi-siècle, dont certains émigreront aux États-Unis, comme Vilmos Zsigmond et László Kovács, où ils contribueront à forger le look du Nouvel Hollywood. Reporter pour la radio et diplômé en 1961, Szabó signe une demi-douzaine de courts métrages entre 1959 et 1963, dont Toi, qui lui vaut un diplôme d’honneur au Festival de Cannes et le grand prix à Tours, son film de fin d’études, Le concert, étant en outre primé aux festivals d’Amsterdam et d’Oberhausen.

En six décennies de carrière, ce réalisateur hongrois a su s’imposer par son lyrisme et son sens de la démesure. Alors que Lumière met la Hongrie à l’honneur pour ce deuxième jour de MIFC, portrait d’un cinéaste hors normes, invité d’honneur du festival.

Né en 1938, István Szabó a abordé le cinéma dans un contexte géopolitique marqué par la guerre froide qui a incité sa génération à explorer son vécu sous tous les angles, entre vérités et mensonges. Là où beaucoup de ses compatriotes ont emprunté les chemins de l’exil, il a choisi très tôt de partir tourner à l’étranger.

Il étudie à l’université d’art dramatique et cinématographique (SZFE) de Budapest, où Géza von Radványi, le réalisateur de Quelque part en Europe (1947), assure les cours de mise en scène et György Illés forme plusieurs générations de chefs opérateurs pendant près d’un demi-siècle, dont certains émigreront aux États-Unis, comme Vilmos Zsigmond et László Kovács, où ils contribueront à forger le look du Nouvel Hollywood. Reporter pour la radio et diplômé en 1961, Szabó signe une demi-douzaine de courts métrages entre 1959 et 1963, dont Toi, qui lui vaut un diplôme d’honneur au Festival de Cannes et le grand prix à Tours, son film de fin d’études, Le concert, étant en outre primé aux festivals d’Amsterdam et d’Oberhausen.

Membre fondateur du Studio Béla Balázs, István Szabó effectue un stage d’études à Paris et passe au long avec L’âge des illusions qui décroche la Voile d’argent de la première œuvre à Locarno en 1965. Nouvelle distinction avec Père, qui obtient le prix spécial du jury à Locarno et le grand prix du festival de Moscou deux ans plus tard, puis 25, rue des Sapeurs qui remporte cette fois le Léopard d’or à Locarno en 1974.

C’est au cours de la décennie suivante que le réalisateur accomplit une percée décisive à l’international, d’abord avec Confiance qui obtient l’Ours d’argent de la mise en scène à la Berlinale 1980 et lui vaut sa première nomination à l’Oscar du meilleur film étranger. Ensuite avec trois oeuvres interprétées par le géant autrichien Klaus Maria Brandauer : Mephisto, adaptation du roman de Klaus Mann qui reçoit le prix du scénario à Cannes en 1981, puis l’Oscar du meilleur film étranger et un David-di-Donatello l’année suivante ; Colonel Redl qui remporte le prix du jury sur la Croisette en 1985, un Bafta et une nouvelle citation à l’Oscar ; et Hanussen (1988). Il a siégé entretemps au jury officiel de la Berlinale en 1985 et de Cannes l’année suivante.

Un réalisateur multiprimé

Devenu l’homme des fresques historiques et des biopics polémiques, István Szabó signe alors La tentation de Vénus (1991), où il réunit Glenn Close et Niels Arestrup ; Chère Emma, grand prix du jury à la Berlinale 1992 ; Sunshine (1999) sur un scénario coécrit avec le dramaturge américain Israel Horovitz qui leur a valu le prix du cinéma européen ; et Taking Sides : le cas Furtwängler (2002) d’après la pièce À torts et à raisons de Ronald Harwood, où Stellan Skarsgård campe le célèbre chef d’orchestre allemand.

Devenu l’homme des fresques historiques et des biopics polémiques, István Szabó signe alors La tentation de Vénus (1991), où il réunit Glenn Close et Niels Arestrup ; Chère Emma, grand prix du jury à la Berlinale 1992 ; Sunshine (1999) sur un scénario coécrit avec le dramaturge américain Israel Horovitz qui leur a valu le prix du cinéma européen ; et Taking Sides : le cas Furtwängler (2002) d’après la pièce À torts et à raisons de Ronald Harwood, où Stellan Skarsgård campe le célèbre chef d’orchestre allemand.

Le réalisateur signera par la suite le deuxième sketch du film collectif Ten Minutes Older (2002) et cinq autres longs métrages dont Adorable Julia (2004) avec Annette Bening et Jeremy Irons et The Door (2012) avec Helen Mirren, le dernier, Zárójelentés (2020), marquant ses retrouvailles avec Klaus Maria Brandauer. Parmi les innombrables récompenses qu’il a reçues figure le prix Pulitzer 1996 pour sa contribution à la série documentaire 100 ans de cinéma coproduite par Arte et le British Film Institute.

Révélations tardives

Début 2006, une polémique éclate à l’initiative d’un hebdomadaire hongrois. Celui-ci révèle qu’au cours de ses études à l’université d’art dramatique et cinématographique, István Szabó travaillait comme agent de renseignement aux ordres de la police secrète du régime de János Kádár, dirigeant réformateur de la République populaire de Hongrie de l’insurrection de Budapest d’octobre 1956 à mai 1988. Le futur réalisateur aurait ainsi rédigé une cinquantaine de rapports sur ses camarades à partir de 1957, parmi lesquels le réalisateur Miklós Jancsó, la comédienne Mari Töröcsik et l’acteur Károly Mécs.

Il s’en est justifié un demi-siècle plus tard en arguant avoir été victime d’un chantage et avoir tenté de "sauver de la potence son camarade révolutionnaire Pál Gábor [futur réalisateur de L’éducation de Véra, en 1978, Ndlr] et lui-même", péché de jeunesse dont l’ont absous quatre de ses anciens condisciples au cours d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la sortie en Hongrie de son film Rokonok (2006) en présence de son chef opérateur attitré, Lajos Koltai.

Une révélation tardive qui modifie nécessairement notre regard sur l’une de ses œuvres majeures, Mephisto, dont il avait cru bon de déclarer à l’époque : "J’espérais que le spectateur s’identifierait à ce personnage et ressentirait ensuite de la honte. Et s’il en éprouve, il sera obligé de se confronter à lui-même et pourra alors mieux se connaître. Et peut-être que ce sentiment de honte, cette honte cathartique, constitue un vaccin contre le fait d’être vraiment ainsi. C’est ce que nous avons essayé de faire avec ce film, que je considère comme un remède."

Âgé aujourd’hui de 87 ans, István Szabó a obtenu le prix Luchino-Visconti en 1985 pour l’ensemble de son oeuvre, un trophée à Istanbul en 1998, deux autres à Copenhague et au festival Film by the Sea en 2005, un prix pour sa contribution à l’art cinématographique à Moscou en 2005, le trophée Hand Printing 2006 à Busan, le prix Joseph-Plateau 2013 et une multitude de distinctions et d’honneurs internationaux.

Révélations tardives

Début 2006, une polémique éclate à l’initiative d’un hebdomadaire hongrois. Celui-ci révèle qu’au cours de ses études à l’université d’art dramatique et cinématographique, István Szabó travaillait comme agent de renseignement aux ordres de la police secrète du régime de János Kádár, dirigeant réformateur de la République populaire de Hongrie de l’insurrection de Budapest d’octobre 1956 à mai 1988. Le futur réalisateur aurait ainsi rédigé une cinquantaine de rapports sur ses camarades à partir de 1957, parmi lesquels le réalisateur Miklós Jancsó, la comédienne Mari Töröcsik et l’acteur Károly Mécs.

Il s’en est justifié un demi-siècle plus tard en arguant avoir été victime d’un chantage et avoir tenté de "sauver de la potence son camarade révolutionnaire Pál Gábor [futur réalisateur de L’éducation de Véra, en 1978, Ndlr] et lui-même", péché de jeunesse dont l’ont absous quatre de ses anciens condisciples au cours d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la sortie en Hongrie de son film Rokonok (2006) en présence de son chef opérateur attitré, Lajos Koltai.

Une révélation tardive qui modifie nécessairement notre regard sur l’une de ses œuvres majeures, Mephisto, dont il avait cru bon de déclarer à l’époque : "J’espérais que le spectateur s’identifierait à ce personnage et ressentirait ensuite de la honte. Et s’il en éprouve, il sera obligé de se confronter à lui-même et pourra alors mieux se connaître. Et peut-être que ce sentiment de honte, cette honte cathartique, constitue un vaccin contre le fait d’être vraiment ainsi. C’est ce que nous avons essayé de faire avec ce film, que je considère comme un remède."

Âgé aujourd’hui de 87 ans, István Szabó a obtenu le prix Luchino-Visconti en 1985 pour l’ensemble de son oeuvre, un trophée à Istanbul en 1998, deux autres à Copenhague et au festival Film by the Sea en 2005, un prix pour sa contribution à l’art cinématographique à Moscou en 2005, le trophée Hand Printing 2006 à Busan, le prix Joseph-Plateau 2013 et une multitude de distinctions et d’honneurs internationaux.

Jean-Philippe Guérand

© crédit photo : Gaspar Stekovics

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

La voie normale

La voie normale